ポナールキット-Fとは

現在、水質汚濁防止法にもとづきフッ素の排水基準は、15ppm以下と定められ、また水道法でも水道基準で0.8ppm以下ときめられていますので、フッ素を簡単に測定する必要があり、さらには現場分析、簡易分析が要求されて来ました。

私達は、多くの皆様からの要望を頂き、研究の結果、「ポナールキット-F」(水中フッ素イオン測定用キット)を開発し御使用いただけるはこびとなりました。

現在、フッ素イオンの比色法として最もすぐれており、JIS法(K0101.K0102. K0105)にも採用されているLa-ALC 法(ランタンーアリザリンコンプレキソン法)を基本にしたものです。フッ素イオンが La-ALC キレートと反応して青紫色の三元錯体を作る反応に簡便な抽出操作を組合わせて、簡易法ながら極めて高感度の分析が出来るようにした分析キットです。

ポナールキット-Fの主な特長

- 操作方法がきわめて簡易、迅速であり、化学分析の経験を問わず誰にでも、すぐ分析できます。

- 簡易、迅速、経済的です。発色試薬は La-ALC キレートと緩衝剤を錠剤化したもので、これを一錠添加するだけで済みますから、試薬調製、秤量といっためんどうな操作が必要ありません。

- 現場分析に便利です。標準色が添付されていますので、分光光度計、比色計などの機器を必要とせず、手がるに、現場分析が出来ます。

- 高感度の定量ができます。JIS法(K0101.0102)と比べても損色なく、簡易法としては充分な0~0.5 ppmのフッ素イオンを0.1 ppm 単位で測定できます。

標準操作法

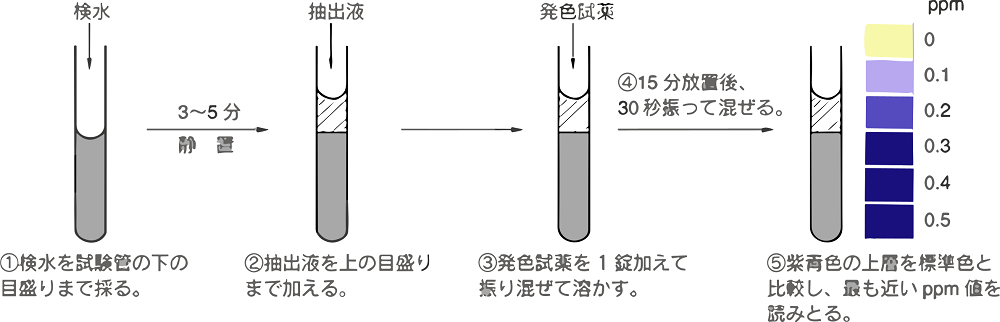

- 試験管の下の線 (4 ml)まで検水をポリスポイトで取ります。

- 抽出液をゴム付のスポイト(注1)で、上の線(6ml)まで加えます。

- 発色試薬錠を一錠加え、5分間放置後ゴム栓を液がもれぬ様にしっかりとかぶせ、錠剤が溶けるまでゴム栓を指で強く押さえて上下に振りまぜます。

- そのまま約15分間立てて静置します。

- 約30秒問同じように激しく上下に振りまぜます。

- 静置して二層に分離したら(注2)、淡黄色~青紫色に発生した上層の色の濃さを標準色と比較し、そのフッ素量を読みとります。(単位 ppm)

(注1)スポイトは抽出液専用にして、他のものに使用しないでください。

(注2)この後は振りまぜないでください。

操作上の注意点

- フッ素イオンの量が0.5ppm より高い検水は、純水で適当にうすめたのち、前記の操作法に従って測定して下さい。検水と抽出液の割合が異なると発色の度合が異なる場合がありますから、検水の採取量は常に4mlとして下さい。1~3ml採取するときは、純水で一定量(下の線)までうすめて下さい。例えば、次のように検水をうすめた場合は、標準色の0~0.5 ppmが、次のようなフッ素の値(ppm)に相当します。(表1参照)

表1 試料の希釈率とフッ素の値(ppm)標準色 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 5倍希釈 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 10倍希釈 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 50倍希釈 0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

また、検水中のフッ素が非常に高濃度で、1,000ppmを越えると、上層の発色が弱くなり、10,000 ppmになると全く上層は着色しなくなると同時に水層(下層)が低フッ素のときは赤紫色を星していたものが、茶色を呈します。もし、このような場合は、純水でうすめたのち再試験を行なって下さい。 - 発色試薬錠は吸湿性がありますから、使用後は直ちに栓を十分にして下さい。ぬれた手やピンセットの使用はさけて下さい。

- 呈色は、従来のALC法に比べて速く、発色試錠添加後10~120分位の間ではほとんど変りません。ただし、抽出操作(標準操作法の5項)は、約15分放置後に約30秒間の振りまぜを一回だけにして下さい。抽出操作を放置時間中に数回くり返しますと、少々発色が濃くなる場合があります。

- 試料が強酸性、強アルカリ性の場合は、ほぼ中性に中和して下さい。

- 発色試薬錠、抽出液、標準色を直射日光に長時間さらすことは絶対になさらない様にお願いします。標準色のJIS法による耐光試験の結果では少なくとも40時間は変化致しません。

- 発色試薬錠は、水に溶けない物質を少々含みますが、測定値に対する影響はありません。

- 抽出液は可燃物です。火気に注意して下さい。

本法の精度

本法は非常に簡便であると同時に分析精度もすぐれています。例えば、JIS K0101工業用水試験法のランタンーアリザリンコンプレキンン法と比較した結果は表2の通りです。

表2 本法とJIS 法の測定値の比較(単位: ppm)

| 試料 | 本法 | JIS法 |

| 1.河川水(白川) | 0.70 | 0.67 |

| 2.河川水(氷川) | 0.10 | 0.12 |

| 3.井戸水 | 0.50 | 0.47 |

共存物の影響

アルミニウムをはじめとした金属イオンの影響がありますが、正常な河川水、その他水道水、海水などに含まれる共存物の影響は無視できます(表4)。JIS K0101工業用水試験法では、必要ならば蒸留するとされています。本法による妨害物質を検討した結果は表3の通りです。

表3 本法に影響するイオン

| イオン | 添加物 |

F=0.5ppmのとき影響が |

F=0.5ppmのとき0.1ppm 負の誤差を与えるイオン濃度(ppm) |

| Al3+ | Al2(SO4)3Na2SO4 | 0.03 | 0.25 |

| Be2+ | Be(NO3)2 | 0.02 | 0.1 |

| Cd2+ | Cd(NO3)2 | 0.3 | 2.0 |

| Co2+ | CoCl2 | 0.15 | 0.9 |

| Fe3+ | NH4Fe(SO4)2 | 0.25 | 1.5 |

| Ni2+ | NiCl2 | 0.15 | 0.6 |

| Pb2+ | Pb(NO3)2 | 1.0 | 4.0 |

| NH4+ | CH3COONH4 | 1000 | 4000 |

| クエン酸 | Na3C5H6O7・2H2O | 100 | 250 |

| ヨウ素 | NaI | 1000 | 4000< |

| 硝酸 | NaNO3 | 1000 | 4000< |

| 亜硝酸 | NaNO2 | 600 | 1000 |

| リン酸 | Na2HPO4 | 60 | 100 |

| 酒石酸 | [CH(OH)COOH]2 | 1000 | 4000 |

表3からも明らかなように、Alその他の金属イオンを多量に含んだ水は、JIS法などと同じようにフッ素を蒸留しなければ正しい値が得られないことになりますからご注意下さい。ALCで発色するフッ素の存在状態はF-とSiF62-であり、AlF63-とBF4-は定量できないとされております。

表4は、試料を蒸留法によって処理した場合と、全く処理しないで直接側定した場合との比較データです。

表4 天然水中のフッ素を蒸留した場合との相違

| 試料 | 蒸留処理(ppm) | 未処理(ppm) |

|

簡易水道水 |

0.21 | 0.22 |

| 地下水 (熊本県阿蘇郡) |

0.42 | 0.44 |

一般的注意事項・その他

前にも述べましたように、本来は従来のLa-ALC法に比べて、発色が早く、感度がよいなどのすぐれた特長がありますから、視覚法によらず580mmの吸光度を測定する吸光光度法を併用すれば、更に高精度の測定ができるようになります。

使用する抽出溶媒は高級アルコールを主成分とし、毒性は含まれておりませんが、強い刺激臭があり、また可燃性ですから処理されるときは火気に注意して下さい。

本法は前記の通り正しい定量値を示しますが、あくまで簡便法であり、法律に基づく官公庁への報告などは、JIS法による数値を用いて下さい。

本キットの錠剤、抽出液には毒性の強い薬品は含まれておりませんが、誤って飲みこんだりしないよう、幼児、子供の手のとどかない所へ保管ください。

よくある質問/参考文献

PK12: ポナールキット-F

Revised Apr., 03, 2024

を押して省略できます。

を押して省略できます。