抗酸化キットを使う前のサンプル前処理法 〈第3回〉

株式会社同仁グローカル 山口 勝則

今号は、SOD Assay Kit-WSTについてです。

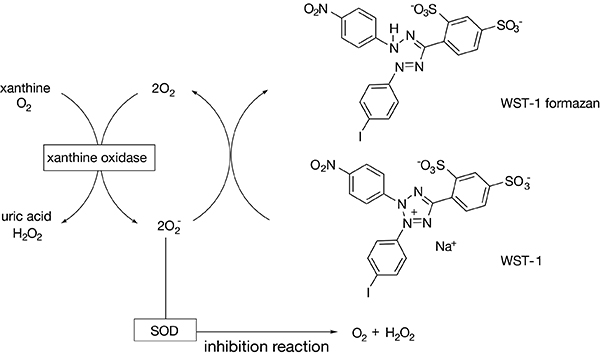

4.SOD Assay Kit-WSTについてSOD活性の測定には、Nitroblue tetrazolium(NBT)法が以前は用いられてきましたが、発色成分が疎水性で有機溶剤による抽出が必要なことや、NBTがXanthine oxidaseと反応し、100%阻害率が求められないなどの難点がありました。SOD Assay Kit-WSTは、水溶性のWST-1を用いて改良した方法です。

本題の前処理に入りますが、抽出試料の状態としては、①目的成分が適切に抽出されていること、②サンプルに濁りや着色が生じないこと、③SODやXanthine oxidaseの酵素反応を妨害しないこと、④目的成分以外でWST-1と反応しないことなどが必要と考えられます。

① 目的成分が適切に抽出されていること

本法での目的成分(SOD酵素、抗酸化成分など)の大部分は水溶性ですが、ビタミンE、ポリフェノール類などの疎水性成分も含むため、SOD活性全体を評価したい場合、水による抽出と80%前後の親水性溶剤による抽出の併用が有効です。

総ポリフェノール類の測定法であるフォーリン-チオカルト法やフォーリン-デニス法1)の抽出操作がよく用いられますが、現状で公定法となるような手法はありません。

実際のところ、抽出を行う場合、試料中の全ての抗酸化能を評価することは不可能で、あくまでも決められた条件での抽出成分のみを評価しているに過ぎません。水抽出物と溶剤抽出物を混合して測定するか、個別の測定値を合計するかでも値が一致するとは限りません。文献や各種資料でデータが整合しないのは、実験誤差ももちろんありますが、厳密に同じ方法で抽出されていない要因が大きいと考えるべきです。

実験目的が、「手持ちの試料間の相対的な違いを評価」であれば抽出条件は自由に設定できますが、厳密に同じ条件で抽出操作を行う必要があります。「文献の条件で評価する」ことが目的なら文献での抽出条件を厳密に調べて再現する必要があります。

試料の前処理は、通常、試料の破砕・溶剤などによる抽出操作、不溶物の分離操作を行い、透明な液体の状態にする必要があります。目的成分が疎水性の場合、80%前後のエタノールなどで抽出を行いますが、疎水性成分が多いと測定試料が濁る恐れがあり、考慮しておくべきです。また、アセトンはウェル(ポリスチレン)を白濁させる恐れがあるので避けるべきです。

試料の粘性が高かったり、懸濁粒子を含む場合などでは、抽出物が不均一になりやすく、希釈系列を作成する際の再現性を低下させます。充分ホモジナイズして、高回転の遠心分離で除くことが望ましいです。

非加熱の動植物試料の場合、細胞破砕後は各種の分解酵素が放出され、急速に分解が進むため、低温・短時間で破砕・ホモジナイズ・分離処理を行い、速やかに使用するべきです。

試料の個体差や部位の差、抽出条件によって結果に差が出るのは当然ですし、極論を言えば、同じサンプルは再現できないので、失敗の無いよう目的にあった調製を行うことが大切です。

② サンプルに濁りや着色が無いこと

SOD Assay Kit-WSTは吸光度法で測定するため、測定試料に濁りや着色があれば、吸光度が嵩上げされ、ダイナミックレンジが狭くなり、吸光度のバラツキも大きくなるので、どうしても濁りの影響を排除できない場合、IC50を求めるための希釈系列の希釈倍率を小さくするようにして、50%阻害率付近のデータがうまく取れるようにすべきでしょう。

ブルーベリーなどの濃い色素を含んだ試料の場合、試料中の色素(アントシアニンなど)の吸収スペクトルパターンを把握し、測定波長付近に吸収が無いこと、発色系のpHや溶媒環境(SODならほぼ水系)で変色、不溶化しないことなどの確認をしておくべきです。また、着色した試料の場合は、測定波長(SODなら450nm)に影響が無いか確認し、影響がある場合は希釈系列ごとに試料ブランク(blank2)を作成して補正が必要です。

③ SODやXanthine oxidaseの酵素反応を妨害しないこと

細胞内や血液のSODは、活性中心にCu/Znを含んでおり、ミトコンドリアのSODはMnを含んでいるので、強力なキレート試薬や金属をマスキングする成分が共存すれば、影響を受けます。SOD Assay Kit-WSTではEDTAは2mmol/lまでは許容できますが、活性部位にEDTAのような大きな分子が侵入できないような高次構造があるためと考えられます。

Cu/Zn-SODの酵素反応を阻害する成分としては、シアン化カリウムやDiethyldithiocarbamateがありますが、これらはサイズがEDTAのように大きくなく、酵素の活性部位に容易に侵入でき、金属イオンと結合することで阻害すると考えられます。ところがMn-SODに対しては阻害しないため、これらを最終濃度で1mmol/lになるよう添加することで、Cu/Zn-SODを失活させ、Mn-SODの活性を測定できます。

また、Xanthine oxidaseが妨害されれば、SODの基質であるsuperoxide(O2.-)の供給量が減少し、測定に影響が出ます。Xanthine oxidaseの阻害要因としては、高濃度の溶剤成分、米ぬかやとうもろこし、植物の種子などに含まれるフィチン酸2)などがあります。事前に予測するのは難しいですが、データの再現性が悪い時の検証の際は要因の1つとして考えていいと思います。

④ 目的成分以外でWST-1と反応しないこと

タンパク質の安定化のため2-メルカプトエタノール(2-ME)やジチオスレイトール(DTT)などの還元剤はよく使われますが、これらはWST-1と直接反応し、WST-1 formazanを形成しプラス誤差になるので、SOD Assay Kit-WSTでは使用できません。逆に酸化剤はマイナス誤差になります。抽出処理後は経時変化しないよう手早い操作が求められます。またアスコルビン酸(ビタミンC)はそれ自体が抗酸化物質であるため、当然影響するので使用は避けるべきです。

【参考文献】

- 金谷建一郎, ”ポリフェノール類”, 食品分析法(Ⅱ), 光琳, 2006,68.

- 三浦俊明, 日本薬学会年会要旨集, 2003, 123(3), 113.