抗酸化キットを使う前のサンプル前処理法 〈第1 回〉

私どもの所属する株式会社同仁グローカルは、同仁化学研究所のグループ会社で、排水、排ガス等の分析や河川等の環境調査、作業環境測定等の計量証明事業が主な事業ですが、最近では、お客様のトラブル事案に対し、原因究明や対策立案を行う問題解決型調査業務を行うようになりました。また、一方で、グループ会社の同仁化学研究所の試薬、キット等を用いた受託分析を行うようになり、これらの実績からノウハウを蓄積してきました。

そんな中、執筆依頼を頂きましたので、私どもの持っているノウハウが何かしらの役に立つことになれば幸いと思い、筆を執った次第です。とは言え、私どもは大学や公的機関、大手企業の研究者ではなく、自前の研究データを持ち合わせていませんので、実際に手を動かす技術者視点で、ゆる~く、ハードルを低くして、ちょっといい話をしていけたらと思います。正直、経験者の方にとっては「釈迦に説法」ですので、そこは温かい目でご覧いただけますと幸いです。

本連載では、抗酸化能関連のキット類における試料の前処理について話を進めたいと思いますが、まず活性酸素関連の抗酸化能を中心に各測定方法の特性について触れていきたいと思います。

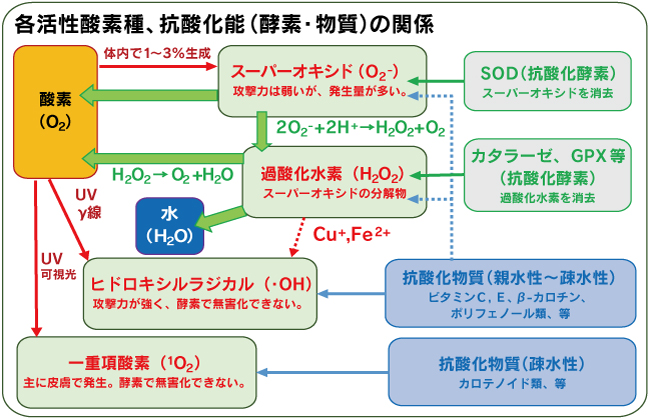

一般的に活性酸素といわれるものは、酸素分子(O2)が不対電子を1 個ずつ捕獲することで生成するスーパーオキシド(O2-)、過酸化水素(H2O2)、ヒドロキシルラジカル(・OH)と一重項酸素(1O2)の4 つがあります 1)。

一重項酸素は酸素分子の2 個の不対電子が電子対をなし、空の電子軌道によって強い酸化力が生じ、紫外線等によって、主に皮膚上で発生します。

生体内では、呼吸により取り込まれた酸素が主にミトコンドリアで利用され、その1~3% 程 2)がスーパーオキシドになると推測されています。スーパーオキシドは、抗酸化酵素であるSOD(superoxide dismutase)による不均化反応( 2 O2- + 2 H+ →H2O2 + O2 )により過酸化水素と水に分解されます。

次に、ここで生じた過酸化水素がカタラーゼやグルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)等の抗酸化酵素により、酸素と水に分解されます。(2 H2O2 → O2 + H2O)

一方、分解されずに残った過酸化水素に銅(Ⅰ)イオンや鉄(Ⅱ)イオンが作用すると最も攻撃力の強いヒドロキシルラジカルが発生します。また、酸素に紫外線やγ線が作用することで、一重項酸素とともにヒドロキシルラジカルが発生します。

ここで、①スーパーオキシド、②過酸化水素、③ヒドロキシルラジカルの関係は、攻撃力で①<②<③、発生量や寿命を考慮した存在量は、①>②>③であるといわれています。

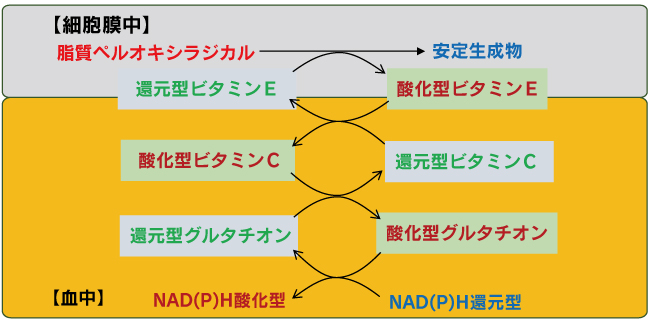

生体内の抗酸化物質は、アスコルビン酸(ビタミンC)、α - トコフェロール(ビタミンE)、グルタチオン、N- アセチルシステイン、カロテノイド類、ポリフェノール類、カテキン、ケルセチン、尿酸、ビリルビン、グルコース、フラボノイド、コエンザイムQ10 など 3) 多くの成分が知られています。これらは、溶解性や反応性、安定性において多様であり、また活性酸素種により特異性が異なるため、1:1 で反応する普通の化学反応とは異なり、反応条件(pH、溶媒の濃度、塩濃度、金属やキレート剤の影響、酸化成分や還元成分等の影響、等)の違いや、構成成分同士の組み合わせにより示す活性が異なります。酸化されたビタミンE をビタミンC により再生する 4)サイクルがその一例です。

そのため、測定方法や前処理の違い(共存成分の違い)によって同じサンプルでも全く違った測定値となる場合があるので注意が必要です。 前置きが長くなりましたが、次号は本題の前処理について、DPPH 測定キットの事例で進めたいと思います(次号へ続く)。

【参考文献】

- 藤 田直,“ 活性酸素 ,過酸化脂質,フリーラジカルの生成と消去機構並びにそれらの生物学的作用”, 薬学雑誌, 2002, 122(3), 203.

- 松本紋子, “ミトコンドリア呼吸鎖(電子伝達系)複合体と活性酸素種”,

https://www.toho-u.ac.jp/sci/bio/column/0790.html(閲覧日:2023年4月17日) - 中村成夫 ,“ 活性酸素と抗酸化物質の化学”, 日医大医会誌 , 2013, 9(3).

- 平原文子“, ビタミンEと抗酸化性”, 栄養学雑誌, 1994, 52(4), 205.

| [著者プロフィール] 氏名: 山口 勝則(Masanori Yamaguchi) 所属: 株式会社同仁グローカル 営業部 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081-25 TEL : 096-286-1311 FAX : 096-286-1312 E-mail : m-yama@dojindo.co.jp |