Through-bond energy transfer を利用したレシオメトリックpH 蛍光プローブ

株式会社同仁化学研究所 野口 克也

生体内で起きる反応は、様々な環境変化で引き起こされることが多く、例えばCa2+やpHなどの変化がその引き金となることが知られている。特に、細胞内のpH変化はそこで進む諸反応に強い影響を与える。そのため、細胞内のpH測定は様々な生体反応プロセスを理解する上で非常に重要である。

現在、細胞内pHの測定方法として、pHに敏感に応答する蛍光色素を利用する方法が知られており、その蛍光色素として主にBCECFやC.SNARF-1が挙げられる1)。さらに、これら2つの色素はレシオメトリック測定(比率測定)が可能であるため、その測定法を用いれば色素濃度、励起光路長及び励起強度などの測定要因の変動を抑えることができる。レシオメトリック測定時では、BCECFは2波長励起1波長蛍光(λex=450nmと500nm、

λem=530nm)であるのに対してC.SNARF-1は1波長励起2波長蛍光(λex=488nm、λem=580nmと640nm)である。BCECFは励起光側フィルターを逐次切り替えなければならないこと、450nm励起時のシグナルが小さく500nm励起時のシグナルが大きいためバランスが悪い等の問題がある。それに対して、C.SNARF-1は1波長励起のため励起光側のフィルターの切り替えが要らず同時に測定でき、また580nmと640nmの蛍光強度はどちらも大きい。よって、レシオメトリック測定においては2波長励起1波長蛍光のBCECFと比べ1波長励起2波長蛍光のC.SNARF-1のほうが優れていると言える。そこで今回はJ.Hanらが開発した新規な1波長励起2波長蛍光のpH蛍光プローブ1を紹介する2)。

1の特徴として、C.SNARF-1とpH範囲が相補的(C.SNARF-1:7.0-8.0、1:4.0-6.5)であり、( )through-bond energy transferを利用し、pHに対する応答性と1波長励起2波長蛍光でレシオメトリック測定可能にしていること、( )through-bond energy transferを利用し、pHに対する応答性と1波長励起2波長蛍光でレシオメトリック測定可能にしていること、( )1とBSA(ウシ血清アルブミン)のコンジュゲート(BSA-1)を合成し、それをタンパク質導入試薬によって細胞に導入し、細胞内pHを実際に測定できていることが挙げられる。 )1とBSA(ウシ血清アルブミン)のコンジュゲート(BSA-1)を合成し、それをタンパク質導入試薬によって細胞に導入し、細胞内pHを実際に測定できていることが挙げられる。

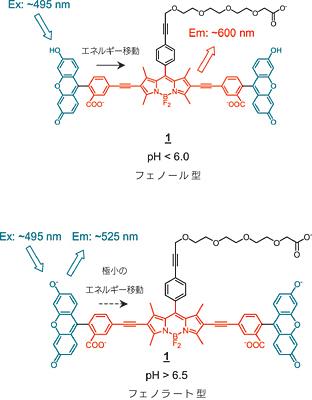

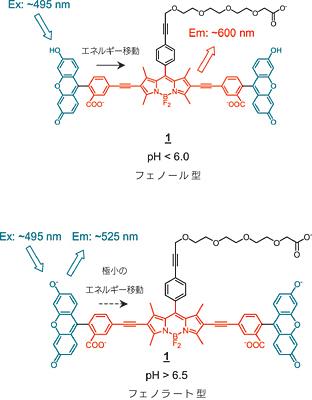

まず( )の特徴について述べる。1は2つのキサンテンドナー(緑の部分)と1つのBODIPYアクセプター(赤の部分)を有する構造となっている。キサンテンはpH7以上でフェノラート型となるため、強い蛍光を発する(φ=0.9)。また、pH6以下ではフェノール型となり蛍光がやや弱くなる(φ=0.4)。上記のように、pHによりプロトン化/脱プロトン化するキサンテンの性質から、J.Hanらはキサンテンのプロトン化/脱プロトン化に応答する酸化還元電位変化を蛍光のシグナルとして捉えるように1を設計した。また、J.Hanらはキサンテン部分からBODIPY部分へのエネルギー移動はキサンテン部分の酸化還元電位によって影響されると期待した。要するに、1がキサンテン部分の極大吸収(495nm)近くで励起されたとき、エネルギー移動が起こるとBODIPY由来の赤い蛍光(600nm)を与え、逆に、ある特定のpH域でエネルギー移動が全く無くなったとき1はキサンテン部分由来の蛍光(〜525nm)を発するということである。BSA-1の吸収スペクトルを測定すると、アクセプターであるBODIPY部分の吸光度(〜576nm)はpH4.1-7.9間で変化しなったが、キサンテン部分の吸光度(〜495nm)はpHが下がるにしたがって減少した。そして、BSA-1の蛍光について着目すると、中性(pH7.0)及び塩基性(pH7.9)条件下で、キサンテン部分由来の緑の蛍光(〜520nm)を強く発するが、酸性(pH4.1と5.0)条件下で、BODIPY由来の赤い蛍光(〜600nm)を強く発した。J. Hanらの期待通り、キサンテンドナーのプロトン化がBODIPYアクセプターへのエネルギー移動に何らかの作用を及ぼしていることが考えられる。また、pHを変化させたときの赤色の蛍光(575-625nm)と緑の蛍光(503-553nm)の比をプロットしてみると、pH4-6の間で直線的になり、レシオメトリック測定が可能であることが分かった。 )の特徴について述べる。1は2つのキサンテンドナー(緑の部分)と1つのBODIPYアクセプター(赤の部分)を有する構造となっている。キサンテンはpH7以上でフェノラート型となるため、強い蛍光を発する(φ=0.9)。また、pH6以下ではフェノール型となり蛍光がやや弱くなる(φ=0.4)。上記のように、pHによりプロトン化/脱プロトン化するキサンテンの性質から、J.Hanらはキサンテンのプロトン化/脱プロトン化に応答する酸化還元電位変化を蛍光のシグナルとして捉えるように1を設計した。また、J.Hanらはキサンテン部分からBODIPY部分へのエネルギー移動はキサンテン部分の酸化還元電位によって影響されると期待した。要するに、1がキサンテン部分の極大吸収(495nm)近くで励起されたとき、エネルギー移動が起こるとBODIPY由来の赤い蛍光(600nm)を与え、逆に、ある特定のpH域でエネルギー移動が全く無くなったとき1はキサンテン部分由来の蛍光(〜525nm)を発するということである。BSA-1の吸収スペクトルを測定すると、アクセプターであるBODIPY部分の吸光度(〜576nm)はpH4.1-7.9間で変化しなったが、キサンテン部分の吸光度(〜495nm)はpHが下がるにしたがって減少した。そして、BSA-1の蛍光について着目すると、中性(pH7.0)及び塩基性(pH7.9)条件下で、キサンテン部分由来の緑の蛍光(〜520nm)を強く発するが、酸性(pH4.1と5.0)条件下で、BODIPY由来の赤い蛍光(〜600nm)を強く発した。J. Hanらの期待通り、キサンテンドナーのプロトン化がBODIPYアクセプターへのエネルギー移動に何らかの作用を及ぼしていることが考えられる。また、pHを変化させたときの赤色の蛍光(575-625nm)と緑の蛍光(503-553nm)の比をプロットしてみると、pH4-6の間で直線的になり、レシオメトリック測定が可能であることが分かった。

次に( )の特徴について述べる。BSA-1をCOS-7細胞にタンパク質導入試薬Pep-1を使用して導入し(1μM protein;1:20mol ratioprotein/carrier,37℃,1h)、各pHにおける赤色蛍光と緑色蛍光の比を用い、検量線を作成した。その検量線を使用し、cytosol(4℃のとき)及びendosome(37℃のとき)のpHを読み取ると、それぞれ7.4と5.4であり、一般的に知られているcytosol(中性付近)とendosome(酸性付近)の性質と一致した。また、C.SNARF-1アセトキシメチルエステル体を4℃でCOS-7に導入し、あらかじめ作成したC.SNARF-1の検量線から読み取るとpH7.1であり、BSA-1と非常に近い値であった。 )の特徴について述べる。BSA-1をCOS-7細胞にタンパク質導入試薬Pep-1を使用して導入し(1μM protein;1:20mol ratioprotein/carrier,37℃,1h)、各pHにおける赤色蛍光と緑色蛍光の比を用い、検量線を作成した。その検量線を使用し、cytosol(4℃のとき)及びendosome(37℃のとき)のpHを読み取ると、それぞれ7.4と5.4であり、一般的に知られているcytosol(中性付近)とendosome(酸性付近)の性質と一致した。また、C.SNARF-1アセトキシメチルエステル体を4℃でCOS-7に導入し、あらかじめ作成したC.SNARF-1の検量線から読み取るとpH7.1であり、BSA-1と非常に近い値であった。

このように、1がタンパク質とコンジュゲートした状態で実際に生きた細胞内のpH変化のシグナルを観測できたことは大変興味深く、細胞内プロセスの観察を容易にするなど様々な応用の可能性が示唆される。さらにthrough-bond energy transferを利用することにより蛍光分子を設計する上で多彩な色素の組み合わせが可能となり、様々な励起波長が利用できるようになると期待される。

▲ページのトップへ

参考文献

1) K. J. Buckler and R. D. Vaughan-Jones, Pflügers Archiv European, J. Physiol, 1990, 417 (2), 234.

2) J. Han, A. Loudet, R. Barhoumi, R. C. Burghardt, and K. Burgess, J. Am. Chem.Soc., 2009, 131 (5), 1642.

▲ページのトップへ

|

)through-bond energy transferを利用し、pHに対する応答性と1波長励起2波長蛍光でレシオメトリック測定可能にしていること、(

)through-bond energy transferを利用し、pHに対する応答性と1波長励起2波長蛍光でレシオメトリック測定可能にしていること、( )1とBSA(ウシ血清アルブミン)のコンジュゲート(BSA-1)を合成し、それをタンパク質導入試薬によって細胞に導入し、細胞内pHを実際に測定できていることが挙げられる。

)1とBSA(ウシ血清アルブミン)のコンジュゲート(BSA-1)を合成し、それをタンパク質導入試薬によって細胞に導入し、細胞内pHを実際に測定できていることが挙げられる。